水稻與小麥

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

是我國最主要的糧食作物

昔日世界第一的人口大國

隨著雜交水稻技術的推廣

擺脫了饑餓的困擾

而“端穩飯碗”

始終是這位北大教授努力的長道

1978年,他考入北京大學

2014年,他辭去耶魯終身教職回到北大

如今,他在山東濰坊田間駐足

在北大研究室里思考

他是北京大學現代農學院教授鄧興旺

也是水稻第三代雜交育種技術

和小麥第三代雜交育種技術的領頭人

他的“田野夢”

我們一起去看看

根之所在:生于農村,學于北大

“我和同村的同齡人有著兩種人生軌跡,就像是行駛在高速公路上遇到一個分叉:一個人留在農村,一個人擁抱了一個全新的世界。”

這個“分叉”,鄧興旺曾在之后多次提及:1978年,他考入了北京大學生物系植物生理生化專業。

在北大上學時的鄧興旺

此前的鄧興旺,成長于湖南省湘西山村中的一戶農民家庭。幼年時期,吃不飽似乎是永遠彌漫在他頭頂的大霧。那個時候,農業技術還不甚發達,干旱水澇都會緊緊攫住農民的關切,這像一套枷鎖,捆綁著他,也捆綁住了無數和他一樣的同齡人。

改變家鄉,是他最初的夢想。

高考為鄧興旺破開了一條縫,“夢想”的第一步實現了。

“剛上北大的時候我個頭很小很瘦,不到1米5,大學后我長到了1米7。”一株“營養不足”的秧苗在全新的世界里全力汲取著養分。北大帶來的機遇當然不止在個頭上,更多的還是在認知上,本科四年過后,鄧興旺選擇留在學校讀研:

這三年非常寶貴,真正地讓自己體會到怎樣做科研,怎樣選一個課題,怎么看文獻,分析別人做了什么,自己應該做什么,才能夠做到這個領域比較靠前沿的地方。整個過程確實是一個非常受益的過程。

“靠近前沿”成了鄧興旺最新的渴望。當時,伴隨著國家支持留學的政策推出,許多國外專家在北大的講學,對國外先進技術和科研條件的介紹,也在吸引著鄧興旺尋求深造的目光。“從科研條件來說,國內當時圖書館的資料都有限,實驗室的儀器設備更是有限,中國學者在當時較落后的情況下,極盡所用,做了一些靠前沿的研究。”出國留學,承載的不只是一個人的希望。

懷揣著向老師借來的26美元,鄧興旺參加了申請留學所必需的英語考試。之后因囊中羞澀又幾經波折,好在七年間,在北大的扎實學習與刻苦研究,為他贏取了入門券。在湯佩松院士的家中,他通過了最后一場考驗:湯佩松院士是中國植物生理學研究和教育的先驅者和奠基人、國際知名的植物生理學家,一番長談,鄧興旺的研究贏得了湯老的信任。

他只身前往大洋彼岸。

志之所至:科研之路,永無止境

他又回到了農村,“40年走了一圈,就像一個輪回”。但這次,鄧興旺有了新的希望。

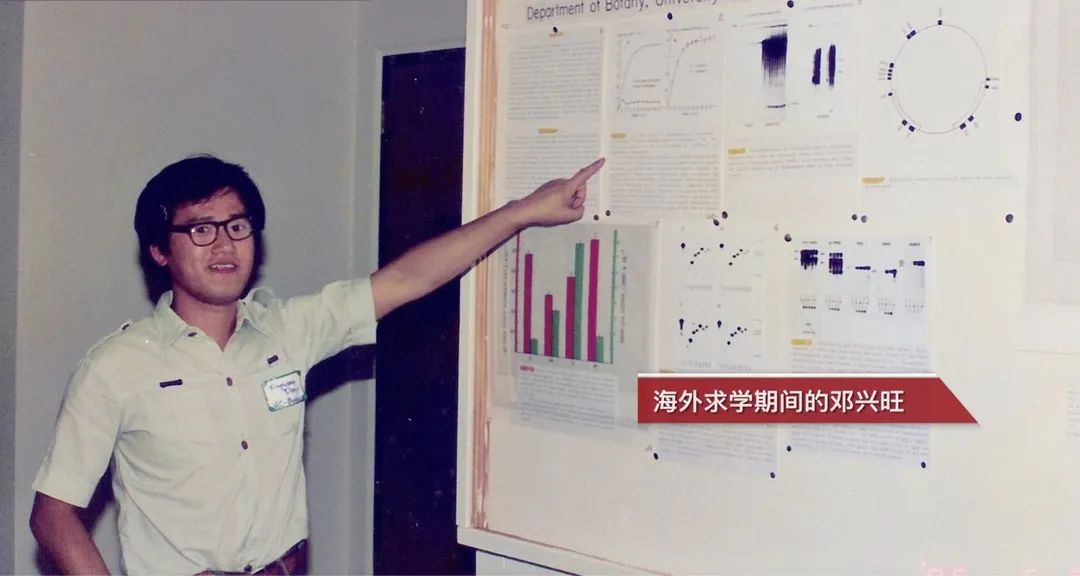

1985年,鄧興旺遠赴美國,前往加州伯克利大學攻讀博士學位。僅僅兩年后,他對葉綠體基因表達調控研究的新見解,就在《生化》《細胞》雜志發表,引起學術界強烈反響。而用他自己的話來說,這項關于葉綠體中的基因如何表達、如何被調控的研究,只不過是“發現了一些新的規律,和以前大家認為的不一樣”。

1989年,鄧興旺在加州大學美國農業部聯合植物基因研究中心做博士后。1992年,他在COP1項目研究上取得重大突破,COP1也成為擬南芥所有被研究的基因中學術文獻引用最多的基因。

之后,鄧興旺馬不停蹄,一路向前。這一路的突出成就,使他先后獲得了美國總統青年學者獎、世界植物分子生物學學會Kumho獎等重要獎項,2013年當選美國國家科學院院士。

他自己,成為了“前沿”。

北大發來了邀請。鄧興旺辭去了耶魯大學終身教授教職,全職回國籌建北京大學現代農學院。

和從前不一樣的是,現在是在一個不同的角度回到農村,可以為農村做一點事。

2014年,鄧興旺回到北大,回到“改變一生命運的地方”。

這一年,鄧興旺52歲,他開始著手,改變更多人的命運。

情之所系:守望田野,亦農亦研

悠悠萬事,吃飯為大。一大痛點是農業或種子問題,另一大痛點是關鍵技術及整合。

回國后,鄧興旺更加明確了自己的目標,就是“要做一件事情,直接就對農業生產有影響的科研”。選擇研究方向時,鄧興旺及團隊考慮了很多,但最后落地的就是兩個方向:一個是新的雜交育種技術,一個是抗除草劑技術。

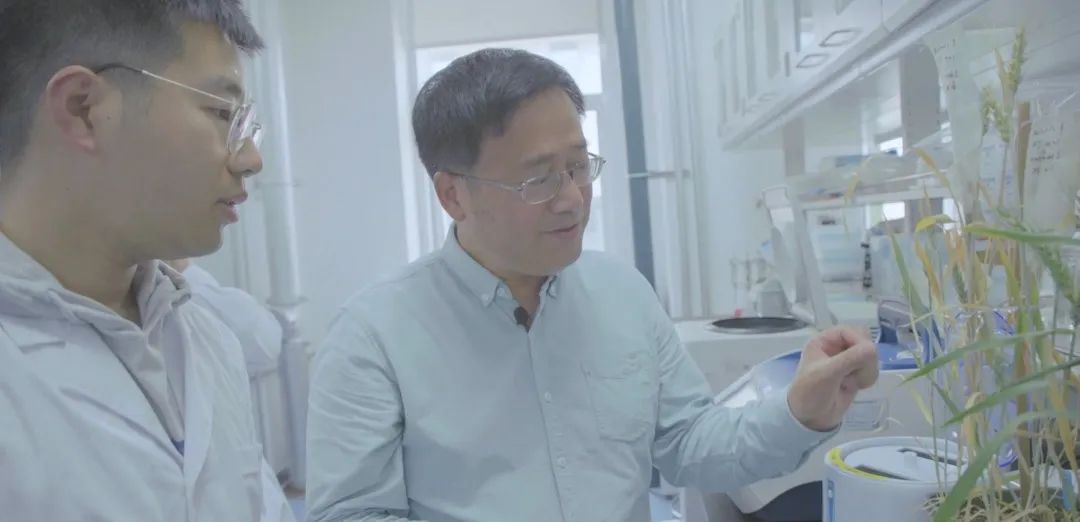

鄧興旺回國后的第一站就是回北大,在北大開設農業學科,并建立現代農學院。之后,又馬上在山東濰坊建立起北大現代農業研究院。“中國農業看山東,山東農業看濰坊。”對于農業研究來說,在城市與在鄉村一線、農業一線定然存在差異,鄧興旺清楚地知道這一點,決定在北大本部主要以理論為主,而農業種植實踐則放在濰坊。

但同時,鄧興旺在科研中也意識到,要真正解決田地里的問題,要對整個社會的農業、農民有影響,靠一個人是不行的。“種下梧桐樹,引得鳳凰來。”鄧興旺目前已經為研究院招引到34位世界一流的年輕科學家,帶領34個課題組對現代農業領域世界最前沿的科研課題展開攻關,多個世界領先的科研結果呼之欲出。

小麥第三代雜交育種技術,就是其中的代表之作。

早在回國前,鄧興旺就針對第一代與第二代雜交水稻研究的不足之處進行了攻克研究,于2008年向袁隆平院士進行了匯報,并啟動相關課題。第一次研究,鄧興旺及其團隊就取得了非常明確的結果,證明了其選擇路線的可行性。這一技術的出現,改變了整個育種的過程,育種變得更加具有可控性,學生們可以像類似編程一樣,進行精準控制和操作。對此,袁隆平院士給予了很高的評價,并親自將其作為雜交水稻第三代育種技術。

2017年9月,第三代雜交水稻育種技術通過“身份驗證”,成為目前最為理想的雜種優勢利用方式,用第三代雜交水稻育種技術培育出的雙季晚稻,畝產已經超過1000公斤,水稻質量頗令人驚喜。

雖然有了水稻雜交育種技術研究的打底,但小麥第三代雜交育種技術還是讓鄧興旺頗費心力:小麥的分子生物學研究難度比水稻大了至少一個數量級,卻缺乏水稻研究那樣的基礎。

面對世界主糧的超然地位,鄧興旺及其團隊選擇了迎難而上。

怎樣把雜交育種成功在小麥中大規模應用,這是一個艱巨的世界性難題。鄧興旺率領團隊,首先在實驗室實現了技術層次的突破,用最新分子遺傳理論,獲得了有自主知識產權的材料和基因組雜交系統的保持性,其核心資源和材料、基因已申請國際保護。隨著技術體系的基本成功,第三代雜交育種技術在小麥種植中的大規模推廣成為了可能。

在解決了育種問題后,鄧興旺又將目光投向了中國農業生產的另一個急需技術:抗除草劑技術。

在一批農業科學家多年研究和推動下,我國從2022年開始在全國大面積推廣大豆、玉米帶狀復合種植模式。這項技術如果在全國推開,有希望讓全國的大豆年產量提高一億噸,徹底扭轉中國大豆依賴進口的局面。

但這個新型種植模式始終存在一個“卡脖子”的難點,就是除草。大豆除草劑殺死玉米,玉米除草劑殺死大豆,所以以往,在大豆玉米復合種植田里,必須把大豆行與玉米行進行物理分離,用各自的除草劑分別除草。費時、費力、費成本,嚴重打擊了農民的種植積極性。鄧興旺團隊提供了一項解決方案,培育抗大豆除草劑的玉米種子,并積極投入研究。最終,鄧興旺帶領團隊培育出了我國第一種非轉基因抗除草劑玉米,解決了這個難題,實現了“玉米畝產不減,大豆畝產‘白得’”,大大提高了農戶對大豆玉米帶狀復合種植模式的接受程度,為國家裝滿了“油桶子”。

我的初心,聽起來可能有點兒俗,就是讓農民少辛苦多賺錢。

常年行走在田間地頭,給了鄧興旺大地一般樸實的色彩。他黝黑的、深沉的皮膚,正像他對中國農業、農民、農村的那樣一種極其深厚而又極其樸素的感情。“一個田野的守望者”,這是對他最深情的評價,但這位“農民一般的學者”守望著的,不只是田野,更是一片片田野滋養著的國家和民族。

人物簡介

鄧興旺,1962年生,湖南湘西人。1982年和1985年在北京大學生物學系分別獲得學士和碩士學位,1989年在美國加州伯克利大學獲得博士學位,1989年至1991年在美國加州大學和美國農業部聯合實驗室做博士后研究,1992年開始在美國耶魯大學建立實驗室,1998年被耶魯大學提前聘為終身正教授,成為20世紀80年代后美國常青藤大學植物生物學界第一位獲此殊榮的來自祖國大陸的華人科學家。

2014年全職入職北京大學。現任北京大學現代農學院學術委員會主任、北京大學講席教授、北京大學-耶魯大學植物分子遺傳及農業生物技術聯合中心主任、國家作物分子設計工程技術研究中心首席科學家,北京生命科學研究所共同所長。因其在植物生物學研究上的杰出貢獻,鄧興旺于1995年榮獲克林頓總統頒發的“美國總統青年學者獎”,2003年獲世界植物分子生物學學會(ISPMB)最重要獎項“The Kumho Science International Award”,2013年被遴選為美國科學院院士,2015年獲得《自然》雜志杰出導師獎。

標簽: